Andrei Makine se pregunta, a lo largo de su obra, acerca de la pasión rusa por el sufrimiento. No se refiere a los dolores privados, íntimos, sino a los padecimientos en gran escala. Como Nabokov o el húngaro Stephen Vizinczey –o la cantante y compositora Regina Spektor– con el inglés, Makine, nacido en 1957 en Krasnoyask, en Siberia, y asilado político en Francia desde 1987, adoptó la lengua de ese país pero, para tentar a las editoriales, presentó sus primeras novelas como traducciones del ruso. En la obra de todos ellos hay un rasgo de distancia, de malentendido, de desplazamiento, que es constitutivo de sus novelas.

El inglés perfecto de Lolita no alcanza a disimular la mirada profundamente extrañada –al fin y al cabo el extrañamiento era una invención del formalismo ruso– sobre el señor Humbert y la mítica pre púber convertida luego en adolescente por el cine y el imaginario popular. Y no hay más que ostranenie en el deslumbramiento de un grupo de púberes siberianos con la película El magnífico, de Philippe de Broca –a la que no se nombra de manera directa– y con la figura de Jean Paul Belmondo. Los protagonistas de Au temps du fleuve Amour (En el tiempo del Río Amor pero, también, del Río Amur –la pronunciación de Amour–, la frontera entre Rusia y China) creen que lo que sucede en el film es ni más ni menos que la vida fuera de la Unión Soviética.

El punto máximo de ese desplazamiento tal vez sea la novela Un millonario inocente, de Vizinczey. “El general San Martín se convirtió en su ídolo mucho antes de que descubriera relación alguna entre su persona y el Libertador de Argentina, Chile y Perú», afirma el autor sobre Mark, el protagonista. Y más adelante cuenta: “Había colgado en la cabecera de su cama grabados que sustraía de los libros de la biblioteca: un retrato del general San Martín y una reproducción de la imagen de la Virgen de la catedral de Lima. Cuando iba a las bibliotecas, llevaba una cuchilla de afeitar dentro de una caja de cerillas, con la que cortaba las páginas que le interesaban.”

Es posible que esa lámina fuera la reproducción de alguno de los dos cuadros más importantes pintados sobre San Martín y el cruce de los Andes. Uno de ellos, había ganado la medalla de oro en un concurso de pintura en 1950, centenario de la muerte del prócer, y está actualmente en el Museo Nacional Gral San Martín. El otro le fue encargado al mismo artista con posterioridad y actualmente se encuentra en el salón principal del Congreso de la Nación.

El pintor, que firmaba como Anatolio Sokoloff, no hablaba aún el castellano. Había huido, como Makine y como Vizinczey, de la Unión Soviética y sus satélites. Nacido en 1891 y, como todos los hombres de su familia, enrolado en las milicias del zar, después de la Revolución escapó de la suerte de su madre y hermanos, que fueron asesinados, y, gracias a su talento, se convirtió en retratista del nuevo orden. Sobrevivió la guerra a duras penas –como todos los que sobrevivieron en Rusia– y eso, o alguna otra cosa, lo hizo sospechoso para las purgas de posguerra que, por las dudas, lo condenaron a diez años de trabajos forzados en un gulag.

Salió en cinco y disfrazados, él de soldado rumano herido y su mujer de enfermera, lograron escapar a Rumania. De allí fueron a Suiza y, finalmente, a la Argentina.

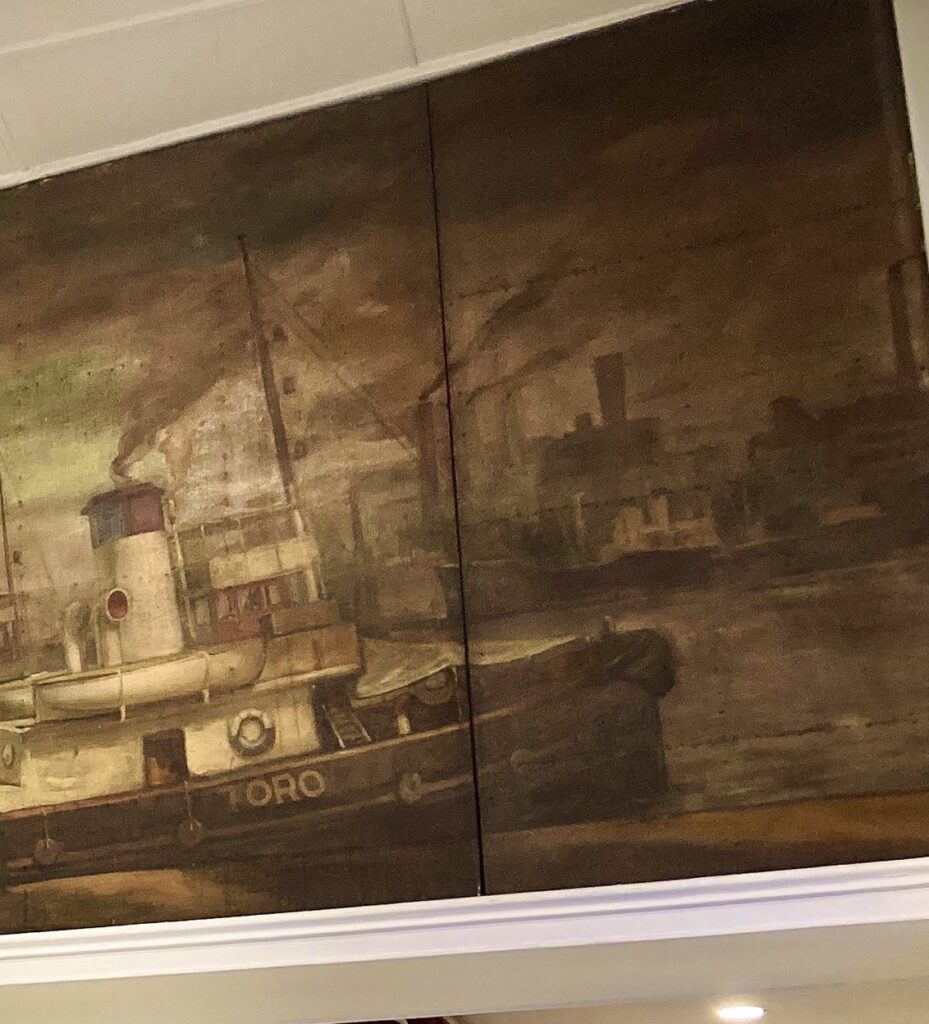

Esas imágenes sanmartinianas no son las únicas pintadas por Sokoloff, Hubo cuadros gauchescos, paisajes pampeanos y, sobre todo, el puerto y el remolcador «Toro», que un niño de mirada extrañada imitó, dibujándolos una y otra vez en su casa, a la tarde, cuando la siesta de su madre y su abuela obligaba al silencio más absoluto. El puerto era un gigantesco conjunto de óleos colocados a la manera de mural, en lo alto, en una de las paredes de la Galería Rivadavia, inaugurada sobre esa avenida, a pocos metros de Acoyte, cuando el niño aún no había cumplido un año –el mural aún puede verse allí, sumamente deteriorado–.

Incidentalmente, esas palabras que aparecían en la escena portuaria, “Toro”, “Anatolio” y “Sokoloff”, junto con otras como “Nescafé” y “Pasin” (la marca de la heladera que había en su casa) fueron las primeras que el niño aprendió a escribir.